英治出版オンライン

学習する組織×セルフマネジメント

日常生活やチーム、組織で起きる課題は、どれも複雑に絡み合った「システム的」なものばかりです。システム思考を基軸とする『学習する組織』は、自己・組織を変革する方法が示され、英治出版のロングセラーとして多くの方々に支持されています。 しかし『学習する組織』の読者からこんな声が多く聞かれました。 「本の内容を実践しようと思っても、まず何をすれば良いかわからない」 「学習する組織を試してみたが、チームの中で浮いてしまい、うまく進められない」 本で知ったことを実践できない、という課題を持つ人は少なくありません。そこで私たちは、 ・読書と実践をつなげる ・この場に集った人たちの同僚や家族にもポジティブな変化をもたらす ・新しく学んだことをその場限りではなく、継続する これらをともに考え、行動する場とコミュニティ「学習する組織×セルフマネジメント」を企画しました。

連載:「好き」を言語化しよう

道徳の教科化が始まり、「忖度」が流行語となる時代。善悪の判断や他人への配慮が問われる一方で、飛び抜けた活躍をする人たちはみな、自分自身の「好き」を表明し、徹底的に追い求めている。社会を動かすのは、正しさ以上に「好き」を原動力にしている人たちではないだろうか。 この連載では、国際舞台で戦う日本企業の発信を長年支援し、4年間で延べ1万5,000人以上の子どもたちに「話す力」を育む出前授業を行ってきた著者が、自らの「好き」を言語化する力の可能性を、プレゼンやチームづくりなどの様々な場面における効用を示しながら探る。

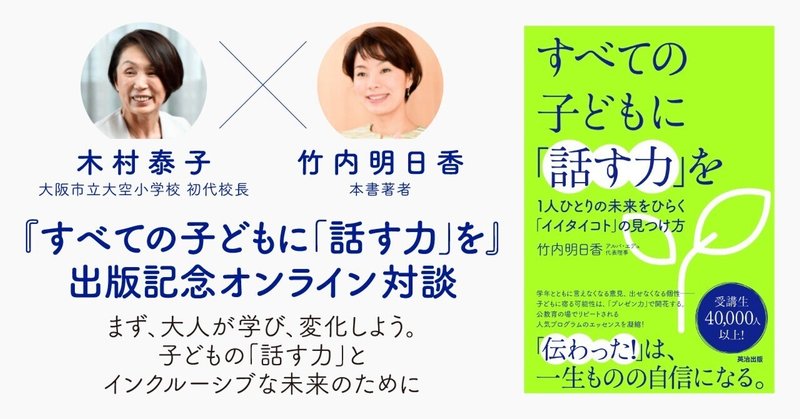

まず、大人が学び、変化しよう。子どもの「話す力」とインクルーシブな未来のために(木村泰子さん、竹内明日香さん対談イベントレポート)

『すべての子どもに「話す力」を──1人ひとりの未来をひらく「イイタイコト」の見つけ方』は、子どもたちの「話す力」を育むことの大切さ、そのために必要な社会・学校・教室の変化、そして大人がなすべきことが綴られた本です。 本書の出版を記念し、著者の竹内明日香さんと、大阪市立大空小学校の初代校長・木村泰子さんによるオンライン対談イベントが行われました。 竹内さんは一般社団法人アルバ・エデュ代表理事として、「話す力」を育む授業を公教育の場に届ける活動を続けてこられました。授業を届け

Next Stage Organizations

ティール組織、ホラクラシー……いま新しい組織のあり方が注目を集めている。しかし、どれかひとつの「正解」があるわけではない。2人のフロントランナーが、業界や国境を越えて次世代型組織(Next Stage Organizations)を探究する旅に出る。

【オンラインイベント】ティール組織探求シリーズ Vol.4〜 Purpose & Source 人と組織の「存在目的」をどのように探求するか?(2020/8/21開催)

次世代の組織論として大きな反響を呼んでいる『ティール組織』。たったひとつの「正解」があるわけではないこのモデルをさまざまな事例・実践から掘り下げるのが「『ティール組織』探究シリーズ」です。 今回のテーマは、ティール組織の3つの特徴のひとつである「存在目的」。 2019年には著者のフレデリック・ラルーさんが来日し、日本初のティール組織カンファレンス「Teal Journey Campus」でご自身の人生の旅路と存在目的の探求方法について語られました。 また、『ティール組織』

【記録動画全編と登壇資料を有料配信します】オランダ、ドイツ、日本のティール組織実践者が語った「組織づくりのリアル」

2020年3月14日にオンライン配信で開催した『ティール組織』探求シリーズVol.3 ~「組織の現実」にどう向き合うか 。ティール組織の事例として取り上げられた〈ビュートゾルフ〉のタイス・デ・ブロックさん、〈ハイリゲンフェルト〉のヨアヒム・ガルシュカさん、そして本連載の著者である吉原史郎さんと嘉村賢州さんが、それぞれの実践を共有し、組織づくりのリアルを探求しました。 今回、当日参加できなかった方のために、Zoomの記録動画全編と登壇資料を共有いたします。みなさまの探求に、ぜ

なぜ「心理的安全性」が必要なのか

近年、ビジネスや組織論の文脈て注目されている「心理的安全性」。様々な誤解も生じているこのコンセプトの本質は何か、そして、これからの組織にとってなぜ必要なのかを考えます。

『エネルギーをめぐる旅』本文一部公開

火の利用から気候変動対策まで。エネルギーと人類の歴史をわかりやすく解説し、現代に生きる私たち皆にかかわる「エネルギー問題」の本質と未来への道筋を描いた『エネルギーをめぐる旅──文明の歴史と私たちの未来』(古舘恒介著)。出版以来大きな反響を呼んでいる本書の一部を公開します。第1部「エネルギーの視点から見た人類史」の第1〜3章、および第4部「旅の目的地」の第1章、計80ページ分を5回にわたって連載。読みごたえのある「旅」を、ぜひお楽しみください。