英治出版オンライン

英治出版の書籍をより楽しむコンテンツ、よりよい未来をつくるアイデア、読者を応援する企画を発信します。

記事一覧

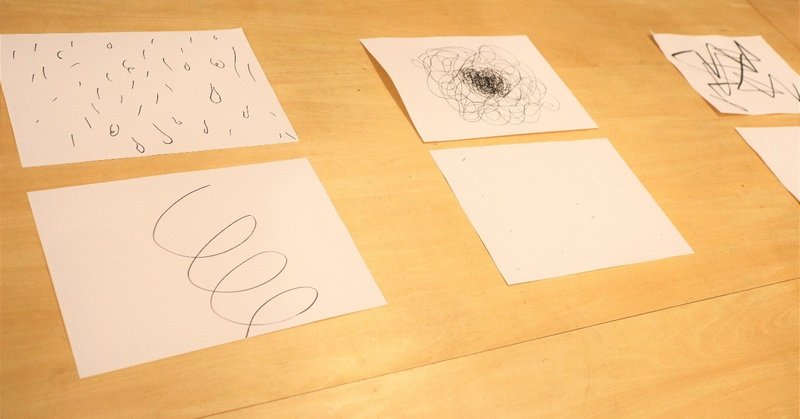

グラフィックの講座なのに、ひたすら線を描く。会場は擬音のオンパレード!――“言葉にできない”自分の本音に気づこう【第2回ワークショップ】

グラフィックを使って、「言葉にできない」自分の本音に気づこう。 その「言葉にできない」部分を「言葉」でお伝えするべく、本連載は山田夏子さん(通称なっちゃん)と読者モニター3人による、ワークショップのレポートというかたちでお届けしています。 今回行ったワークは3つ。ワークが進むにつれ、3人の「言葉にできない」感覚が開いていきます。長編の記事になりますが、描くものや発する言葉が、徐々に変わっていく様子をご覧ください。 この日は2回目のワークショップ。前回から1ヶ月ぶりに、また