依存症、暴力、うつ──多くの問題をつなぐ黒い糸:『孤独の本質 つながりの力』はじめに公開

喫煙、肥満、依存症より深刻──?

なぜいま「孤独」は世界中にまん延しているのか。

抜け出せない負のスパイラルはなぜ生まれるのか。

「親切」を政策に掲げる都市で、高齢者どうしが支え合う村で、母親たちが命を救い合うオンラインネットワークで……

各地で実践される「社会的処方」が生む癒やしの力とは──

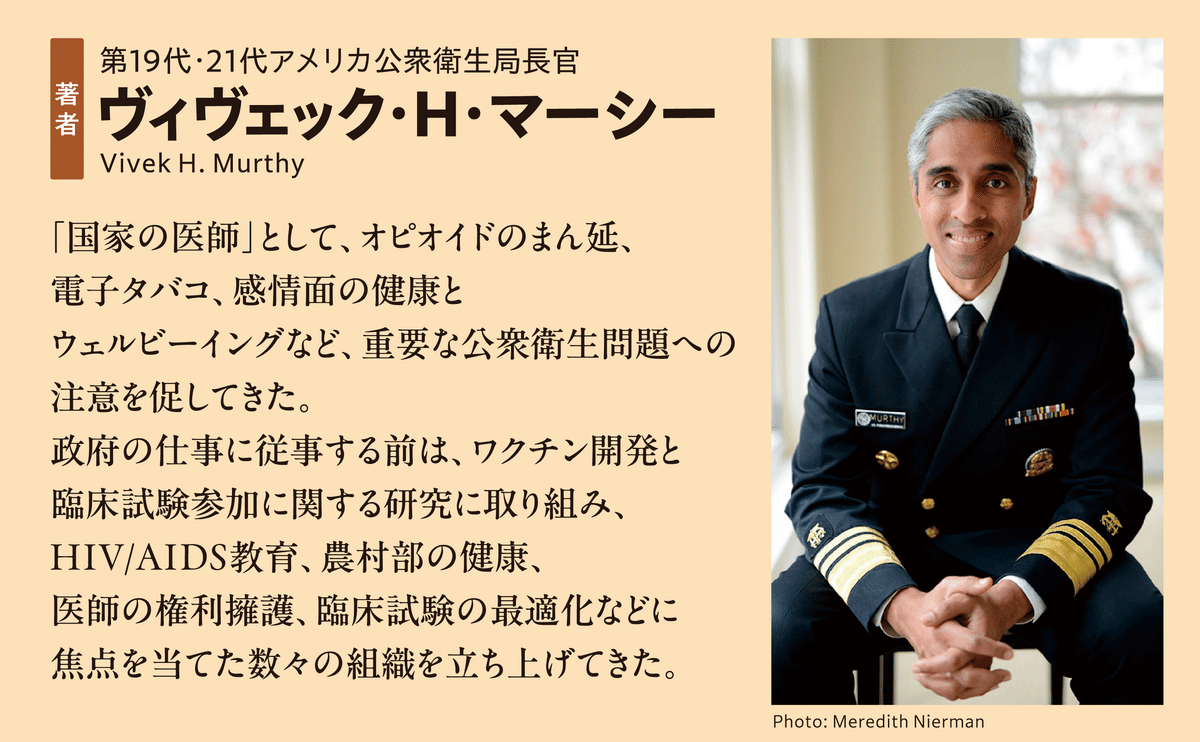

第19代・21代アメリカ公衆衛生局長官を務め、大国の公衆衛生をリードしてきた著者が多角的に解明した『孤独の本質 つながりの力──見過ごされてきた「健康課題」を解き明かす』(ヴィヴェック・H・マーシー著、樋口武志訳)。寿命リスクは「タバコ15本/日」とも言われる「孤独」という健康課題、そして人のつながりが持つ癒やしの力に著者が着目した背景を語った「はじめに」を公開します。

ひきこもり人口が100万人を超え、世界で2番目に「孤独・孤立対策担当大臣」が誕生している日本において、本書がヒントになれば幸いです。

※WEB掲載にあたって、可読性を考慮し、書籍にはない改行を加えるなど調整しています。

2014年12月15日、第19代アメリカ公衆衛生局長官としての任期が始まった。

「国家の医者」として私が中心的に取り組んでいくことになるのは、肥満、喫煙関連疾患、メンタルヘルス、ワクチンで予防可能な疾患といった問題になるだろうと考えていた。10ヶ月ほど前に開かれた上院での公聴会でもそのように答えたうえ、それらが注力すべき重要な問題であることを示すデータも豊富にあった。

しかし公衆衛生局長官という職は、国民の健康を守り、促進し、増進するために連邦政府で働く、軍服を着た6000人以上の公衆衛生局士官部隊を統括するものであり、寄せられる期待は大きい。1世紀以上にわたって、当局で働く医師たちは黄熱病やインフルエンザの流行からハリケーンやトルネードの被害、そして9・11のテロ攻撃にいたるまで、国民のあらゆる健康危機に対処してきた。ここ数十年は、喫煙やHIV/AIDSといった公衆衛生問題について、その発言がアメリカでも有数の信頼を寄せられる存在ともなっている。

そのため、中心的に取り組んでいく問題を決めるにしても、自分だけでなく私が仕える国民にとっても非常に重要な問題を選ぶことが大切だった。

私は世間の注目を浴びて育ったわけでも、政治と深く関わりながら育ったわけでもない。私は医学に関心を持つ子供だった。若いころは、両親がいる診療所で大半の時間を過ごした。父は開業医で、母はその診療所の運営を一手に引き受けていた。姉と私は、学校から帰ると書類仕事を手伝ったり、カルテのファイリングをしたり、診療所の掃除をしたり、出入りする患者たちに挨拶をして過ごした。

そうして過ごすうちに、私も医学を志すようになった。

不安な顔をして訪れた患者たちが、穏やかな安心した表情で帰っていく。両親はそんな患者たちの回復のパートナーだった。両親にとって医療とは何より「関係性」に他ならず、患者に耳を傾けることでつながりを築いていた。診療時間枠である15分以上の時間を使うことに保険会社は抗議するだろうが、真に耳を傾けるなら、どれだけ時間がかかろうと、症状だけでなく精神的にも相手に寄り添う必要があることを両親は理解していたのだった。

そういう医療を私も実践したかった。そういうリーダーに私もなりたかった。

そこで長官に就いた私は、取り組む課題を定めて計画を立てる前に、まず耳を傾けることにした。そのためには時間をかけることになる。そして、アメリカの人々の暮らしを見てまわることになる。

「国民のもとに話しに出かけ、何が必要とされているかを探ろう」、発足したチームに私はそう告げた。

それから数ヶ月間、アメリカ各地で話を聞いてまわった。アラバマ、ノースカロライナ、カリフォルニア、インディアナなど、あらゆるコミュニティに出迎えられた。小さなグループミーティングでも大きな市民ホールでも、子を持つ親や、教師、牧師、中小企業経営者、慈善家、そしてコミュニティのリーダーなどと時間を過ごした。

行き先がどこであれ、次のシンプルな問いを投げかけた。

「私たちに、どんな手助けができますか?」

その問いに対しては、オピオイドのまん延、肥満率の上昇、糖尿病、そして心臓病など、予想どおり大きな問題が答えとして返ってくることもあった。

しかし、驚くような答えもあった。

たとえばワシントン州の教師たちは、生徒が授業中に電子タバコを吸うのだと教えてくれた。授業中にガムを噛んだりタバコを吸ったりすることは禁じられているが、電子タバコの使用を禁止するルールが定められていないのだという。学校は地方政府からの指示を待っていて、地方政府は連邦政府からの指示を待っているのだった。

こうした会話に導かれて、在任期間中やそれ以降に取り組むべき課題が定まっていった。おかげで私は公衆衛生局長官として初めて依存症危機についての報告をまとめ、オピオイドのまん延に対処する全国キャンペーンを立ち上げることとなった。そして2016年には、話を聞いた教師、保護者、科学者、政治家などの意見をもとに、若者の電子タバコの使用に関する初めての連邦報告書を発表した。

しかし話によく出てくるトピックのなかでひとつ、他と異なるものがあった。それは真っ先に問題としてあげられるようなものではなかった。直接健康に関連する病気とすら考えられていないものだった。

人々が私に訴えた目に見える問題、たとえば依存症や、暴力や、不安や、うつといった問題の多くを黒い糸のようにつないでいたのが「孤独」だった。

私が出会った教師や学校運営者や保護者は、子供たちが──電子機器やソーシャルメディアに多くの時間を費やしているにもかかわらず、あるいは、そうやって時間を費やしているからこそ──どんどん孤立していくことへの懸念が増していると訴えていた。孤独は、愛する人がオピオイドの依存症に苦しんでいる家族の苦痛も増幅させていた。

健康問題と孤独の関係に気づいた最初のきっかけのひとつは、肌寒い朝にオクラホマシティでサムとシーラという夫婦に会ったことだった。

ふたりは悲しいことに息子のジェイソンをオピオイド過剰摂取で亡くしていた。私たちはふたりの地元の治療施設で、ジェイソンの死から1年以上が過ぎたころに会った。夫婦が抱えた苦しみは、その疲れきった表情から伝わってきた。息子について話しだすと、たちまち涙があふれた。傷はまだ生々しかった。ジェイソンを失ったことは想像を絶する痛みだった。

しかし事態をさらに悪化させていたのは、最も必要としていたときに、長年頼りにしてきた人々がそばにいないことだった。

シーラは言う。

「それまでは、私たち一家に何か悪いことが起きたとき、近所の人たちが顔を出して何かを手伝ってくれたり、サポートを申し出たりしてくれた。でも息子が死んだときは、誰も来なかった。恥ずべきものだとされるような病気で息子が死んだことで、私たちは恥を感じているだろうと思っていたみたい。私たちはすごく孤独だった」

「孤独を感じている」という点では、サムとシーラは孤立した例外的な存在というわけではなかった。

フェニックス、アンカレッジ、ボルチモア、その他多くの都市で聞いた話では、アルコールや薬物依存において「家族や友人たちに匙を投げられた」と感じたときの深い孤独感こそ、何より苦しいものだったという。こうした孤独感を抱くがゆえに、治療や回復の道にとどまることがさらに難しくなっているのだった。SUD(物質使用障害)と向き合うのは簡単なことではない、と彼らは言う。

「誰もがなんらかのサポートを必要としている」

ミシガン州フリントで話した人々も同様に孤独を感じていたが、その理由はさまざまだった。

私が訪問したのはフリントが水汚染問題に揺れている真っ最中の時期であり、汚染された水道水のせいで娘たちの体内に害を及ぼすほど鉛が蓄積してしまった夫婦から話を聞いた。夫婦によれば、娘たちを守れなかったという感情だけでもつらかったが、水道水供給の改善について何も決まらないまま数週間が過ぎていったため、自分たちは国や政府から忘れ去られていると感じたという。

これは、見捨てられるという形の孤独だった。社会から取り残され、打ち捨てられ、存在しないものとされる感覚だ。

孤独が健康に問題を引き起こしているケースもあった。それから、病気や困難の結果として孤独を感じるケースもあった。簡単に因果関係をひも解けるようなものではなかったが、明らかに周りとの関係の断絶が当事者の生活を悪化させていた。

孤独のまん延をほとほと実感した一方で、人間同士のつながりが持つ癒やしの力も大いに学んだ。

たとえばオクラホマで会ったネイティブ・アメリカンのティーンエイジャー・グループは、アイデンティティを見失ったような感覚や、周りの世界から忘れ去られているような感覚を抱いていたため、「アイ・アム・インディアン」プログラムを立ち上げた。自分たちの文化や帰属への意識を強化し、アルコールや薬物に対する依存リスクを減らすことを目指すものだ。

ニューヨークでは、依存症に苦しむ子供を持つ親たちが形成したサポートネットワークに、人間同士のつながりが持つ力を見た。自分の境遇を深く理解してくれる親同士のコミュニティを持つことで、子供が再発したり、いまの状況に陥ったのは自分のせいだと責めてしまったりするようなときに、対処がしやすくなったという。

肥満率と慢性疾患が増加していたアラバマ州バーミンガムでは、一緒に集まって走ったり、歩いたり、泳いだりするコミュニティと出会った。友人たちも参加しているおかげで、ひとりではエクササイズが恥ずかしくて気が進まない人でさえ外に出てきていた。

フリントでも人のつながりが事態の解決に一役買っていて、コミュニティのメンバーが近隣住民のもとを一軒ずつ訪ね、水道に正しくフィルターを設置し、鉛を摂取しないようにする方法を教えてまわっていた。

これらの他にも実にさまざまな場面で、難しい境遇にある個人や家族やコミュニティに対して社会的なつながりが大きな役割を果たす様子を目にしてきた。孤独感は深い悲しみやさらなる孤立を生む一方で、人とつながり合うことは気持ちを前向きにし、創造性を高める。互いが互いのためにいると感じているとき、人生はより盤石に、より豊かに、より活き活きしたものになる。

しかしながら、現代の文化を支配しているのは、確固たる個人主義者の物語や自己決定の追求を称揚するような価値観だ。それらの価値観は、人は自分ひとりで運命を決めるものだと告げてくる。こうした価値観があるがゆえに、私が目にしてきたような孤独という反作用を生んでいるのではないだろうか。

ボルチモアで、ある夫婦は幼い子供たちを持つ喜びを語りながらも、育児に時間をとられるあまり、友人たちとの関係が切れてしまったように感じると打ち明けてくれた。

ロサンゼルスで成功をおさめる病院幹部は、誕生日を家でひとりで過ごしたばかりだと、言いにくそうに教えてくれた。多忙のあまり、友人たちとの関係が断たれてしまっていたのだ。

こうした話を、人は簡単には明かしてくれなかった。多くの人は孤独を感じていると認めることを恥じらっていた。この種の恥じらいは、特に法曹や医療など、独立独歩を美徳とするような職業の人々に顕著だった。

ボストン、ナッシュビル、そしてマイアミで出会った献身的な医師や看護師や医学生たちは、働くうちに精神的な孤立を感じながらも、同僚や患者からの反応を恐れて誰にも打ち明けられなかったそうだ。精神的な問題を抱えていることを少しでも認めると、免許を交付する医事委員会から医師としての適性を疑問視されるのではないかと心配する人さえいた。

しかしその人たちは、自身の孤独が燃え尽きや精神的消耗の要因であることを理解していた。ただ、対処の方法が分かっていないだけだった。

自分が感じているのが「孤独」であると理解していない人もいた。しかし集会で誰かひとりが先陣を切って「孤独」という言葉を出すと、次々に手があがり、孤独にまつわるさまざまなエピソードが共有される様子を目にしてきた。

男性も、女性も、子供たちも。高度な訓練を受けた専門職の人々も。商売人も。最低賃金で働く人々も。学歴や収入や成功の度合いには関係なく、どんなグループも孤独感に例外はないようだった。

多くの人は、その感覚を「帰属する場所のなさ」だと表現した。彼らは、その感覚になんとか対処しようと試みていた。なんらかの社会活動に参加したり、引越しをしたり。オープンオフィス・スタイルで仕事をしてみたり、ハッピーアワーに飲みにいったり。

しかし「ここが家だ」という感覚は得られないままだった。彼らに欠けていたのは、そうした家の基礎となる人間同士の真のつながりだった。

ここが家だという感覚とは、自分が周りから理解されているという感覚だ。ありのままの自分で愛されるということだ。共通の基盤、共通の関心、そしてこだわりや価値観を、本当に自分を大切に思ってくれる相手と共有する感覚のことだ。どのコミュニティに行っても、屋根の下で暮らしていながらも「自分には家がない」と感じている孤独な人たちと出会った。

市民ホールや地域の集まりをあちこち巡った日は、深夜にホテルの部屋で座りながら、こうしたエピソードを好奇心と懸念の入り混じった気持ちで振り返った。私も孤独とは無縁ではなかった。

小学校低学年のころは、毎朝学校の前で親の車から降りると、心が深く沈んでいくのを感じた。登校初日の緊張のようなものが、一年を通して毎日続いた。テストや宿題を恐れているのではなかった。私が恐れていたのは孤独を感じることだった。

しかし恥ずかしくて親には孤独だと伝えることができなかった。孤独だと認めることはつまり、友達がいないということ以上の意味を持ってしまうからだった。自分は好かれていない人間であるとか、愛される価値のない人間であると認めることのように感じられたのだ。

孤独を恥ずかしく思う気持ちは、孤独の痛みを何年も強めていくばかりだったが、やがて私は高校で心から自分の場所だと感じられる友人たちと出会うことができた。

自分にも孤独な時期があったにもかかわらず、このテーマが公衆衛生問題における優先事項になりうると考えたことがなかった。もちろん1年足らず前の上院での公聴会でも、自分が取り組むテーマとしてあげていなかった。しかし突如として、このテーマがとても大きく迫ってきた。

問題は、どう対処するかだった。出会った人の多くは、私が何十億ドルもの資金や何万人ものスタッフを動かせると考えていたが、そんな桁外れな力はないと何度も指摘せねばならなかった。しかし私が得たこの新しい役職は、孤独について国民の認識を高め、主な利害関係者たちと会話を持ち、孤独についての研究や政策、そしてインフラや各人のライフスタイルにいたるまで、あらゆる面での変化を訴える場を与えてくれるものだった。

孤独とつながりの相関関係を調べれば調べるほど、人とのつながりが持つ力の大きさに対する確信は深まっていった。依存症や暴力、職場や学校での意欲の低下、政治的分極化など、私たちが社会で直面している問題の実に多くが、孤独やつながりの欠如によって悪化する。よりつながり合った世界にすることは、こうした問題や、現在私たちが個人または社会として抱えている他の多くの問題を解決するためのカギとなる。

社会的なつながりは、自分を見てもらいたいとか認められたいと願う会社員や、社員と関係を築きたいCEOにとって大切だ。

幼い子供を育てていて、もっと友人たちからのサポートを必要としているのに助けを求める方法が分からない親たちにも必要だ。

コミュニティをより良くする方法が見えているのに、声をあげたら関心を持ってくれる人がいるのか悩んでいる市民にも必要だ。

そしてもちろん、患者の回復を手助けしたいのに、その人たちの孤独を(あるいは自分自身の孤独を)癒やす方法が分からない医者にも。

驚いたことに、心のウェルビーイングというトピック、そして特に孤独という問題には、私が公衆衛生局長官として取り組んだ課題のなかで国民からいちばん大きな反応があった。

とても保守的な議員であれリベラルな議員であれ、若者であれ老人であれ、都市部の住民であれ地方の住民であれ、誰もがこれほど熱烈な関心を抱く問題は珍しかった。世界各地の市長や、医学会や、ビジネスリーダーに講演をしたあとで、話題にあがるのは孤独についてだった。

おそらくその理由は、かなり多くの人が孤独を経験したり、孤独な人を見たりした経験があるからだろう。孤独とは普遍的なものであり、直接あるいは愛する人を通して私たちに影響を与えている。

皮肉なことに、孤独への対抗手段である「人とのつながり」も普遍的なものだ。私たちにはつながり合う性質がある──私たちは何か共通の目的や危機があるたび互いにつながり合う。2018年に南フロリダのパークランドにある高校で銃乱射事件が起きて17人の命が奪われたあと、同校の生徒たちがとった行動はその一例だ。

ともにつながるという本能は、世界各地で大きなハリケーン、竜巻、地震などが起きたあとにボランティアによる援助やサポートが殺到するという場面にも見られる。

悲劇を受けて生まれるコミュニティというものを何より鮮明に体現していたのが、2001年9月11日だ。

あのニューヨークの壮絶な朝、世界貿易センタービルのツインタワーが崩壊したとき、ロウアー・マンハッタンにいた大勢の人々は、背後に広がりゆく地獄から逃れるため南に向かった。その人々はハドソン川にたどり着くと、川を渡る手段がないことが分かり、パニックが高まった。

アメリカ沿岸警備隊は自分たちだけでこれほど多くの人々を早急に救助するのは不可能だと判断し、前代未聞の決断を下した。無線で民間の船に援助を求めたのだ。

反応はすばやいものだった。いくつもの船が埃と瓦礫の霧を破り、煤まみれで怯える乗客を安全な場所へと運んだ。9時間のうちに50万人近くが救助され、船による救助として史上最大のものとなった──第二次世界大戦におけるダンケルクからの撤退よりも多い数だった。

あの朝、援助の要請を受けたアンバージャック号の船長ヴィンセント・アルドリーノは、船をマンハッタンへと向かわせようとすると、妻に正気かと疑われたという。しかし彼に行かないという選択肢はなかった。「ああすればよかったと後悔するような人生は送ってないんだ」、救助に向かう決断を振り返ってアルドリーノは言った[1]。

コミュニティとしての本能は、いまもしっかりと私たちのなかに残っている。共通の目的を分かち合っているとき、共通の危機を感じているとき、対応可能な救助の呼びかけが聞こえてきたとき、多くの人は立ち上がり、一丸となる。

こうした呼びかけに応えたいという私自身の思いは、公衆衛生局長官の任期を終えたあとも続いている。また、出会った人々や専門家たちから伝えられた孤独についても考えつづけている。

いったい何が原因でコミュニティ内の人間関係が希薄になり、これほど孤独感が高まっているのか。

他にどんな健康面や社会面での影響があるだろうか。

どうすれば孤独は恥だという認識を塗り替え、誰にでも弱い部分があることを受け入れていけるだろうか。

どうすれば人生やコミュニティにおいて、より強く、より持続的で、思いやりのあるつながりを築き、社会全体において共通の基盤を持つことができるだろうか。

どうすれば、不安ではなく愛に突き動かされた人生へと移行できるだろうか。

これらは、本書を執筆するきっかけとなった問いの一部にすぎない。孤独とつながりが私たちの生活のあらゆる部分で果たしている重要な役割についての研究を追っていくにつれ、さらに多くの問いが持ち上がってきた。

本書では事実やデータに加えて、たくさんの人々──科学者、哲学者、医師、文化の革新者、コミュニティ活動家など、あらゆる職業の人たち──が紹介されている。その人たちの物語は、つながり合うほうがより良く生きられるのだということを、常に心から思い出させてくれる。

第1部では、孤独と社会的つながりの根幹に焦点を当てている──高度に社会的な種族である人類に孤独というものが生まれていった理由、そして、人とのつながりや共同体への帰属意識を構築するための取り組みを、さまざまな文化的要素が後押ししたり妨げたりする様子について語る。

第2部では、各個人が人生において向き合うことになるつながりのプロセスを取り上げる。自分自身とのつながりから始まり、家族や友人という自分以外の存在とのつながり、そして最終的には、次世代に向けたよりつながりのある世界の構築について語る。

本書に紹介されている数々の物語を読むことで、社会における自分の位置づけへの認識が深まること、そして互いの人生に自分が重要な役割を果たしているのだと再認識して周りに手を差し伸べていくきっかけや後押しになることを願う。これから見ていくように、人間同士のつながりが強まると、私たちはより健康になり、レジリエンスが高まり、生産性が向上し、より活き活きとした創造が可能になり、充実感も高まっていく。

現在の私たちが個人としても社会としても抱えている重大な問題の多くに対処していくにあたり、社会的なつながりという要素はほとんど認識も評価もされていないことを、本書の執筆を通して思い知った。孤独を乗り越え、よりつながりのある未来を築くことは、私たちがともに取り組むことができ、ともに取り組まねばならない喫緊の任務である。

[1] Tom Hanks, Boatlift, YouTube, Directed by Eddie Resenstein and Rick Velleu (USA: Eyepop Productions, 2011), https://www.youtube.com/watch?v=MDOrzF7B2Kg.

◆公開予定◆

①依存症、暴力、うつ──多くの問題をつなぐ黒い糸(はじめに)

②孤独にまつわる調査(「第1章 目の前にあるのに気づかないもの」より)

③生死に関わる問題(「第1章 目の前にあるのに気づかないもの」より)

④孤独のパラドックス(「第2章 孤独の進化史」より)

⑤ずっとオンライン(「第4章 なぜ、いま?」より)

⑥神経科学から見る「奉仕」の効果(「第5章 孤独の仮面を剥がす」より)

⑦思いやりを、行動に(「第8章 ひとつの大家族」より)

本書目次

第1部 孤独を理解する

第1章 目の前にあるのに気づかないもの

第2章 孤独の進化史

第3章 つながりの文化

第4章 なぜ、いま?

第5章 孤独の仮面を剥がす

第2部 よりつながりのある人生を築く

第6章 外側より先に、内側とつながる

第7章 つながりの3つのサークル

第8章 ひとつの大家族