どんな子でも、話せるようになる(『すべての子どもに「話す力」を』第1章公開)

エイブラハム・リンカーンやウィンストン・チャーチルなど、世界を動かした人々も、もともとは話すことが苦手だった──?

公教育の場に赴き、40,000人以上の子どもたちにプレゼン授業を届けてきた竹内明日香さん(一般社団法人アルバ・エデュ代表理事)は、「鍛えれば、どんな子でも話せるようになる」と語ります。

さらに、プレゼン授業を導入したある学校では「学力」までもが上がり、プレゼンに限らない日常の場面で変化を見せる子どもたちも。

本記事では、そんな様子が語られる『すべての子どもに「話す力」を──1人ひとりの未来をひらく「イイタイコト」の見つけ方』(竹内明日香著)の第1章「どんな子でも、話せるようになる」を公開します。

「話す力」が子どもたちに与える、一生ものの効果とは──?

※はじめに公開記事こちら

※第2章公開記事はこちら

意見を言えない子どもたち

私は外国人投資家のプレゼンに同行する仕事をしながら、2014年から一般社団法人アルバ・エデュという、子どもの「話す力」を高める団体を運営しています。幼稚園から大学まで、各世代の教育現場で教員研修やモデル授業をおこなったり、教材を提供したり、オンラインを含む公募のワークショップを開催したりしています。2022年2月時点で、4万人以上の子どもたちに授業を届けてきました。

そのなかで、いろいろなタイプの「話せない」子たちに出会ってきました。

人前に出るともじもじしてしまう子

緊張のあまり目が泳いでしまう子

声がか細くて聞こえない子

音読なら大きな声が出せても、自分の考えを言うとなると口をつぐんでしまう子

休み時間に特定の子となら話せるけれど、グループでの対話には入れない子

言葉を発せられるものの、支離滅裂に思いついたことを片っ端から口にしてしまう子

……

これらのケースの背景には、もちろんそれぞれの子どもの性格や特性もあります。しかし多くの教育現場を回るなかで、ある共通の課題が見えてきました。それは、子どもたちが一定の世代以上になると、自分の意見はどこかに置き去りにして、「正解はなんだろうか?」と不安そうな目で探り求めるようになってしまうことです。

話の前後に具体例や個人の思いが盛り込まれれば説得力も増します。ですが、自分の経験談を話すことが恥ずかしいのか、大人の目を意識してなのか、思考なるものは一般化すべきという強迫観念なのか、「こう言っておくことが無難だ」と言わんばかりの発表が年齢を追うごとに増えてしまうのです[1]。

でも、たとえ中高生になってからでも遅くはありません。

「このなかで何が一番おもしろかった?」

「へー、風景を撮るのが好きなの?」

「そのエピソードいいね! プレゼンに入れてよ」

そんなふうにあらためて面と向かって声をかけていくと、ちょっと疲れた顔をした子どもたちの目の奥がキラリと光るんです。この瞬間が私は大好きです。

いけるかも──前述の話せない子どもたちも、そう思えれば変わっていきます。ギアをドライブモードに入れ、ブレーキから足を外すやり方さえわかれば、ほとんどの子が話し出すのです。

子どもたちはみんな持っているんです、強い「思い」の種を。小学1年生までは、ほぼ全員がその種を手のひらに乗せて「ほらー」っと見せられる。なのに、学年が上がるごとに次第にそれを殻で包んで、心の奥にしまい込んでしまう。そして重症化してしまうと、自分はいったい何が好きなのかもわからなくなってしまう。世の中で求められているのは、「自分の意見」ではなく、一般的な「正しい答え」なのだと思い込んでしまうのでしょう。

主体的に自分の考えを探せない。好きなものが何かを言語化できない。この子たちは人間が本来持っているパワーを、何らかの要因で発揮できない状態になっているように感じます。

世界を動かしたあの人も、もともとは話せなかった

2021年に就任した米国のバイデン大統領は、子どものころは重度の吃音症に悩まされ、意味不明の言葉を話す「ダッシュ」とあだ名されていじめられたそうです。しかし、鏡の前で詩を繰り返し口にする発声練習によって弱点を克服し、弁護士、上院議員、大統領とキャリアを積んだのでした。

歴史上には、かつてはうまく話せなかったけれど、それを克服した人たちの話が多数あります。おそらくそのなかで最も古い記録と思われるのが、紀元前4世紀のギリシャの政治家で、弁論家としても有名なデモステネス。彼は子どものころから、ひとり海に向かって立ち、荒波の音に負けないようにと発声練習をして、話すのが苦手だった自分を克服したそうです。

エイブラハム・リンカーンは、子どものころに吃音が激しかったものの、相当量のスピーチの練習をこなし、最後には得意になり、あの有名なゲティスバーグ演説を残したとか。イギリスの元首相ウィンストン・チャーチルも、話すのは苦手だった人たちの代表格です。

このような事例はもちろん日本にもあります。元内閣総理大臣の田中角栄は、幼少期の病気の影響で吃音が残り、話すのは得意ではなかったそうです。しかし、裏山で大声で歌を歌い、漢詩を大声で暗唱して克服し、無理だと言われた劇の主役を勝ち取り自信をつけ、その後の人生への道をひらいたそうです。

もともと話せなかったとしても、練習を重ねて、国民の前で堂々と話せるようになった人たちが古今東西にいるという事実。これは、話す力は持って生まれたものではなくて、練習で成長させられるという証左ではないかと思うのです。

どんな子でも、鍛えれば必ず話せるようになる──私たちはそんな思いで活動を続けています。

プレゼン授業で「普段の生活」も変わった子どもたち

「前から3番目に座っていた○○くん、自分の発表の後、何度も手を挙げてましたよね? 実はこれまで一度も授業中に手を挙げたことがなかったんです」

「人前で大きな声で話すという授業を一度受けただけで、こんなにも変わるのかと驚きました」

私たちがプレゼン授業をおこなった学校の先生方から、話す練習をしたことで何かが吹っ切れたように快活になる子どもたちの話をたくさん聞いてきました。人は大きな声を出して人に認められて拍手を受けるだけでも、このように変わるものなのです。だから人生の早い段階で、安心できる場でプレゼン経験を積むことはとても大切だと感じます。

私たちの社団で2年半にわたり授業を届けてきた研究指定校に、文京区立文林中学校があります。今回この本を執筆するにあたり、すでに高校生になっていた当時の生徒たちに話を聞く機会を持ちました。ほぼ全員の子が、当初はプレゼンが大の苦手だったそうです。「なぜこんなことをしないといけないのか」と。なかには人前で話すことに対してトラウマを抱えていた子も。

それが、2年半繰り返しおこなったプレゼン授業の結果どうなったか。

この子たちは高校に上がると、自分には明らかに周囲よりも話す力が備わっているという自信を抱いたというのです。さらにはなんと、もともとはまったく得意ではなかった英語のスピーチ大会で賞を取った子もいました。

また別の子は、かつては人見知りだったけれど、クラス内の友達のみならず、知り合っ て間もないクラス外の人ともすぐに仲良くなれたと話してくれました。その背景には、もともと苦手だったプレゼンを克服し、人前で話すことに対する苦手意識が変わったことがあるそうです。

さらに驚いたことに、自分が発信するメッセージを磨く訓練をしたことで、他者の発信を見る力・聞く力がついたという子もいました。「この人はどこに力点を置いて話しているのだろうか?」「最も伝えたいことはこれかな?」という視点が磨かれたというのです。ヒアリングに同席していたその子のお母さまも、こんなお墨つきをくださいました。

「お店で商品を見るときに、説明書きやPOPなどで重要なポイントを見抜けるようになっています」

総じて、プレゼンの場面だけではなく「普段の生活」においても自信につながったというコメントが、多くの生徒から寄せられたのです。話す力を鍛えることが実に広範囲で人生に影響を与えるということを実感できました。

話す力は成績も上げる!?──プレゼン授業を導入した学校で起きた奇跡

前述の研究指定校、文京区立文林中学校でのこと。この学校は都内にありながら一学年の人数は少なく、生徒たちはどこか所在なげにしていました。

2年半で8回おこなった授業では、第3章以降でお伝えする「考える」「伝える」「見せる」のステップを行ったり来たり繰り返しながら、生徒たちに何度もプレゼンしてもらいました。なかなか話す内容が決まらない子も、声が小さい子も、スライドデザインなんてできないという子も、それぞれが少しずつステップアップし、その小さな変化を先生方と見守り、喜び、褒めちぎり──気づくと、生徒たちの面構えが変わっていました。

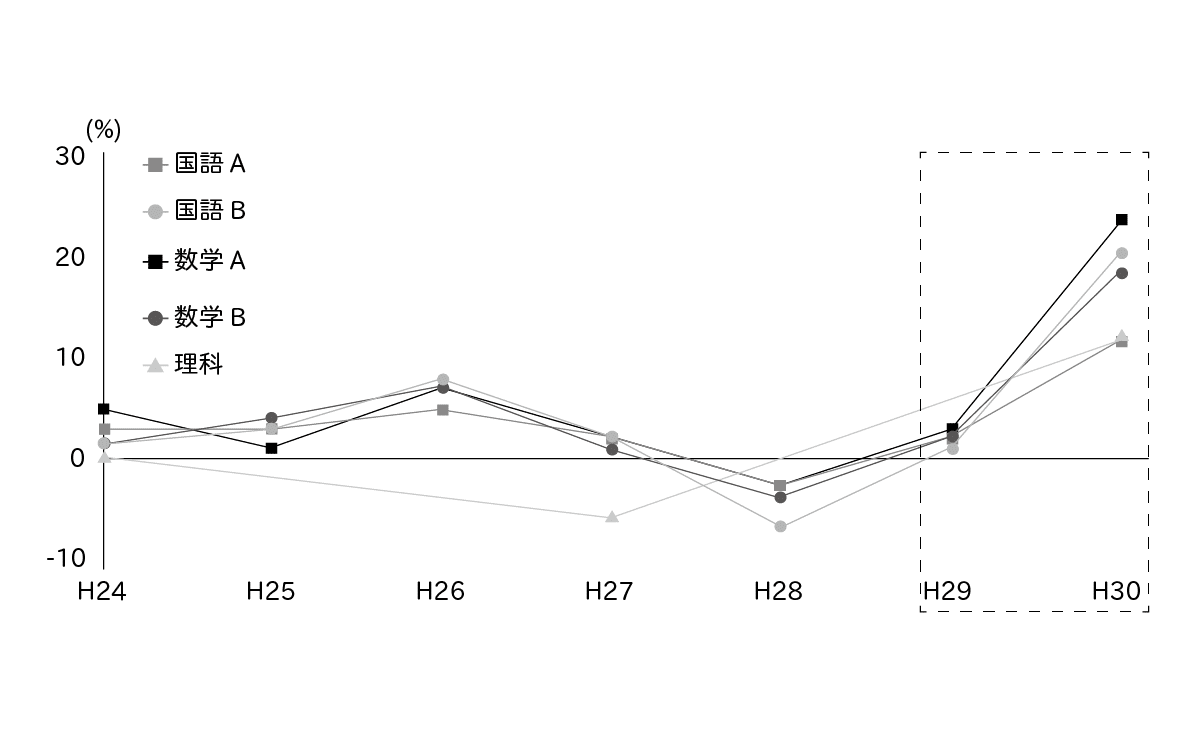

一連の授業を終え、教育関係者を集めて成果が報告される研究発表の場でのこと。そこで提示されたあるデータが会場をどよめかせました。プレゼンが苦手という子が減り、得意という子が増えた[2]──そこまでは想定内でした。ですが、それだけではなかったのです。

一般教科の学力が全国平均を下回り、下降傾向にあった状況が、プログラムの導入年度からググっと上がっていたのです。ほとんどの教科が全国平均より10〜20%も高くなっていました。その結果に一連のプレゼン教育が寄与したというのです。

(全国平均値を0としたときの正答率の差)

出典:「文京区立文林中学校研究紀要」より著者作成

あのときいただいた大きな拍手はいまでも忘れられません。話す力は、話す場面だけにとどまらない人生のさまざまな場面に影響を与える──その効果を強く信じられるようになった出来事でした。

なぜ学業成績までもが上がったのか。授業で会うたびに面構えが変わっていた生徒たちを見ていて、私はその背景に「自己効力感」の向上があると思っています。これは、話す力によって子どもたちが受ける恩恵のなかで、私が最も重要だと信じているものです。

自己効力感──話す力が育む一生ものの力

『EQ こころの知能指数』の著者であるダニエル・ゴールマンは、ポジティブ心理学の提唱者であるセリグマンらを引用しながら、子どもの成功に大切なのは「希望」と「楽観」という2つの要素である、と説きます。そしてその希望や楽観の根源にあるのは、心理学でいう「自己効力感」、つまり「自分は自分の人生を掌握できている」「難題にも対応できる」という自信だとして、次のように語っています。

自己効力感によって人間は自分の持っている才能を最大限に生かすことができる。あるいは、自分の才能を伸ばす努力ができるようになる[3]

授業に入っていると、「自信がない」と答える子が多いことに気づきます。小学校で「話すのが得意な人!」と呼びかけると、手を挙げる割合は学年が上がることに低くなる傾向があります。「クラスの前で代表して発表してくれる人!」と聞いても、「自信がありません」「無理です」という子がたくさん。

日本の子どもの学習到達度は、上下しつつも世界でかなり上位です[4]。それなのに、その数値を見せてもみんな半信半疑。

この状況を見ると、子どもたちは自分の持っている才能を最大限に生かせるチャンスを失っているのではないかと思うのです。私はこの「自信がない」という子たちを減らし、「何かできるかも」と思える自己効力感を育むには、「話す体験」が最適だと感じています。

それは、従来型の詰め込み式の学科試験が不得意であったとしても、自分の興味ある分野についてなら調べるのが苦にならない、人に話したいという子に多々出会ってきたからです。人前で話し、周りの人に認められて拍手を受ける経験。自分の意見に同意してくれる人が現れて、一緒に動いてくれる成功体験。そういうものを得ることができたら、「もしかしたら自分は、もっと他のこともできるかも」と思えるはずです。

私はすべての子どもたちに、この自己効力感を持てるようになる経験をしてほしいのです。それはどんなに小さなことでも構いません。そのためにこそ、話す力を育む授業を届けているとさえ考えています。

ひとつの成功体験にはトラウマを凌駕する力がある

私は幼稚園から小学校にかけて4回転校を経験しています。学校を移ってすぐは、とにかく静かに辺りの様子をうかがうのが常でした。特に海外から帰国後は、日本語は変だし、すぐに手を挙げて発言しようとするあまり、周囲から総すかんを食らったこともあります。だから実は、話すことについてあまり良い思い出はなかったのです。

そんななかでも、勇気を振り絞って学級会でプレゼンをした経験が2回あります。片方は大失敗、もう片方は成功体験となりました。失敗は、「学級文庫をつくったらどうか」という提案でした。これがなぜかクラス全員に反対されるという恐ろしい経験をしました。いまでも思い出すだけで身震いします。

それでもめげずに、「学校近くの公園の花壇が寂しいので、花を植えたらどうか?」という提案をしたのが2回目のプレゼンです。今度は賛同者が増えて少し話が大きくなり、数十年経ったいまでもこの取り組みは続いています。後に後藤田官房長官から「小さな親切運動」として表彰を受けたのが、私の最初のプチ成功体験です。

話せば誰かが聞いてくれ、何かが起きる──そんな感触をつかんだことが、いまこうして子どもたちの話す力を育むために挑戦している原点のひとつです。ひとつの成功体験には最初に負ったトラウマを凌駕する力すらあるのだと、身をもって知っているのです。

ただこの背景には、私が9歳までニュージーランドで過ごしたこともあります。現地の学校では「クラス・タイム」という学級会のような時間が毎日あり、いつも誰かが何かを「提案」していました。

使われていない廃屋を改造して雨の日の遊び場にできないか

校舎の横に砂場をつくれないか

自分たちのペットを連れてくる日をつくれないか

クラスで動物園に行けないか

大人になったいま考えると微笑ましいものも多いのですが、誰かが言い出したことに「この指とまれ!」で別の誰かが乗り、あれよあれよと他の児童も巻き込んで大きな動きになる──そんな事例をたくさん見てきたのです。

最初は荒唐無稽に思われることも、賛同者が現れて実現すれば意外と楽しい。そうして変わった後の状況のほうが、提案する前の状況よりも心地良い。言い出しっぺの「ヘンテコな提案」からそんな感触を味わえると、声をあげることがあたり前になっていくこともあるのです。

このような力を本来、まだ既成概念を持たない子どもは万国共通に持ち合わせているはずです。ルール漬けになって思考停止に陥っている日本の子どもたちにも、このような「何かできるかも」という感覚を持たせてあげたい──いつもそう思うのです。

***

本章では、「話す力」が子どもたちに与える大きな効果と、それは後天的に鍛えることができるということをお伝えしてきました。では、その話す力はどのようにして育めるのか。第3章からその方法を共有していきますが、その前に少しだけ、これからの世の中でこの力がますます重要視されていく背景をお伝えします。

(注)ウェブ掲載にあたり、可読性向上のため改行などに変更を加えています。

▼出版記念イベント(オンライン)を6/5(日)に開催します▼

[1]園児〜小学校低学年の子たちは自分の気持ちに対して非常にオープンです。そのほとばしる気持ちを誰かに伝えたくてたまらない日々を過ごしています。プレゼン授業でも、最初の不安さえ乗り越えればどの子でも話せます。小学校高学年は、一般的にプレゼン授業をするには最適のゴールデンエイジです。急速に自分のことが理解できるようになり、世の中で起きていることと身の回りの出来事の関連にも気づき始める時期なのです。しかしながら、その子ならではの思考や表現を必要とする授業になると目を白黒、ワークシートも空欄のまま、絶望的な顔をする子たちが多く出てきます。中学受験比率の高い地域では特に、「正解が何かを探る」「その正解がわからないと発話できない」という傾向が顕著です。中高生になるとさらに、思春期も相まって家族との会話が減り、「自分は周りからどう思われているか」と、友人との人間関係にも思い悩み始めます。小学生までのように簡単には自分の意見を他人に話さなくなっていきます。

[2]「あなたのプレゼン力は、自分で判断すると5段階でどのくらいだと思いますか」という質問をプレゼン授業の前後で実施したところ、「高くない」「あまり高くない」と答えた子の合計は58%から21%に減少し(「高くない」は0%に減少)、「まあまあ高い」「高い」と答えた子の合計は18%から34%に上昇しました。

[3]ダニエル・ゴールマン『EQ こころの知能指数』土屋京子訳、講談社、1998年

[4]文部科学省・国立教育政策研究所「OECD 生徒の学習到達度調査2018年調査(PISA2018)のポイント」2019年

【著者】竹内明日香(たけうち・あすか)

一般社団法人アルバ・エデュ代表理事

東京大学法学部卒業。日本興業銀行(現みずほ銀行)にて国際営業や審査等に従事後、独立し海外投資家向けに日系企業の情報提供を開始。2009年に株式会社アルバ・パートナーズを設立、国内企業の海外事業や情報発信(企業プレゼン等)の支援を提供して今日に至る。2014年、子どもの「話す力」の向上を目指す一般社団法人アルバ・エデュを設立。法人向けに培ったメソッドを応用し、授業やセミナーを展開。2020年のコロナ禍を機に「オンラインおうち学校」を開始。2022年現在、話す力を育むプログラムを10の自治体に導入している。株式会社日陸(2022年10月1日よりNRS株式会社)社外取締役。公立小元PTA会長。一般社団法人未来の先生フォーラム理事。GIGAスクール構想アドバイザー。音羽の森オーケストラ「ポコアポコ」主宰。小学校低学年まで海外在住。二男一女の母。英治出版オンライン連載『「好き」を言語化しよう』執筆者。

『すべての子どもに「話す力」を──1人ひとりの未来をひらく「イイタイコト」の見つけ方』

「伝わった!」は、一生ものの自信になる!

学年とともに言えなくなる意見、出せなくなる個性──

子どもに宿る可能性は、「プレゼン力」で開花する。

学力や普段の生活まで変えるこの力は、どうすれば育めるのか?

受講者40,000人以上、公教育の場でリピートされる人気プログラムのエッセンスを凝縮!

【目次】

第1章 どんな子でも、話せるようになる

第2章 教育のラストワンマイル──なぜいま「話す力」は重要なのか

第3章 考える力──一番多くの時間を割くべきところ

第4章 伝える力──日本人の弱点、けれど鍛えれば即効性があるもの

第5章 見せる力──陥りがちな罠に注意、けれど絶大なパワーを持つもの

第6章 「話せるクラス」に必要なこと

第7章 4層のチャレンジ

第8章 大人の私たち一人ひとりにできること

第9章 「話せる国」に向かって