なぜ今、リジェネラティブ・リーダーシップなのか?──小林泰紘さんによる「訳者まえがき」全文公開

「サステナビリティ」「サーキュラー」に続いて、注目を集める「リジェネレーション」。

本書『リジェネラティブ・リーダーシップ』は、世界中で出現している、エコシステム全体の繁栄を目指す新パラダイムのリーダーの在り方や実践をもとに、独自のリーダーシップ・モデルとして体系化したもので、幅広い事例と学術的知見を統合して生まれた実践書です。

本書の意義、根底に流れるテーマについて書かれた、訳者小林泰紘さんによる「まえがき」を全文公開します。

なぜ今、リジェネラティブ・リーダーシップなのか?

「豊かで持続可能な社会づくりを目標に掲げていたとしても、リーダー自身が内なる生命と調和していなければ、本当に必要な変容は起こっていかない」

2019年春、私はデンマークの首都コペンハーゲンにある国立公園で、本書の共著者であるローラとジャイルズに出会いました。2人が主催したワークショップで冒頭の言葉を聞いたとき、「こんなにも自分の世界観と共鳴し、その知恵をビジネスで活用できるように体系化している人たちがいる!」と感銘を受けたのを今でも覚えています。

私は普段、循環や環境再生、人と自然の関係性をテーマに企業や自治体の組織変革やリーダーシップ醸成、事業づくりなどを支援していますが、当時の日本では「リジェネレーション」や「リジェネラティブ」という概念はほとんど知られておらず、「サステナビリティ」というテーマですらどこか他人事のような雰囲気でした。

しかし、このままでは気候変動や生物多様性の危機がますます進行していくことは明らかで、持続可能な社会経済システムへの本格的な移行を進めるためには表面的な手法のみならず、1人ひとりのものの見方や内面の変容が同時に問われていくだろう──。そんな風に感じていた私にとって、本書のメッセージは、自分の活動とも深く共鳴し、勇気と活力を与えてくれました。

それから5年の歳月を経て、新型コロナウイルス感染症のパンデミックや各地での戦争・紛争、環境危機の加速など、世界の状況は大きく変化しました。

しかし、生命とのつながりを取り戻し、分断から再統合へと向かおうとする本書のメッセージは、色あせるどころか、ますますその意義を強めているのではないでしょうか。当時の私は自分自身で翻訳をすることになるとは想像していませんでしたが、多くの方々に支えられ、こうして出版を迎えられたことをとても嬉しく思います。

本書が提唱する「リジェネラティブ・リーダーシップ」は、時代の急激な変化や高まる複雑性に適応しながら、自然環境と調和した新たな未来への道筋を切り拓くリーダーたちの実践や在り方をもとに、生命システム論に根ざした独自のリーダーシップ・モデルとして体系化されたものです。

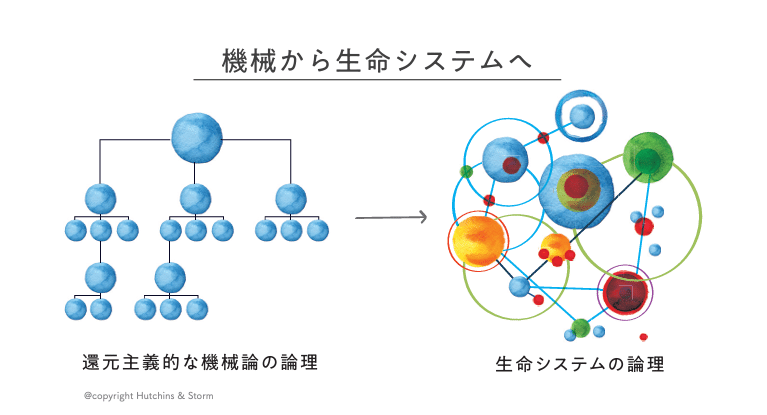

組織をバラバラの部品からなる「機械」ではなく、相互につながりあう「生命システム」として捉え、あらゆるステークホルダーの生命の繁栄を大切にする。

そして、自身の内面や生命感覚に深くつながりながら、自分たちを取り巻く外部システムの活力や、森羅万象が相互につながりあう自然界の動態への感度を高め、呼応し、システム全体の創発的な変容を促していく。

こうした創造的な再生者(リジェネレーター)としてのリーダーの役割は、ビジネスや仕事という範疇にとどまらず、あらゆる状況において、私たちがどのように自分や他者、世界と関わり、生きていくのかという問いと向き合うことを意味します。

日本では、時に厳しい自然環境に畏怖・畏敬の念を抱きながら、自然と共に生きていくための暮らしや精神性を育み、その知恵を身体化させながら継承していく文化や技術が古くから培われてきました。自然を一方的に支配・搾取するのではなく、人もその一部として関わり、手を入れ、相互につながりあういのちの生態系を持続的に育んでいく。近代化に伴い失われつつあるものの、多くの人がそうした感覚や考え方に多少なりとも馴染みがあるのではないでしょうか。

一方で、ビジネスや社会活動においては、西洋近代の論理や機械論的な考え方が優先され、東洋的な精神性や叡智は切り離され、置き去りにされているのが現実です。

リジェネラティブ・リーダーシップは、そうした日本が古来育んできた自然観や知恵に再び光を当てるとともに、ビジネスや組織、社会活動の実践へとつなぎ直していく突破口になるのではないか、と私は思っています。

従来のビジネスの考え方や経営手法に限界を感じ、自然と調和した営みを実践していきたいが、その一歩をどのように踏みだし、周囲を巻きこみ、広げていけばいいのかを模索している方にとって、多くの示唆を与えてくれるでしょう。

生命のつながりを取り戻す

本書には、根底に流れるテーマが大きく2つあります。1つは 「生命のつながりを取り戻す」こと。単に自然や生命を大切にしようというだけでなく、生命の捉え方そのものをシフトさせていく必要性を提示しています。これまでも、自然界から学ぶことを重要視するリーダーシップや組織論は数多く存在しました。

しかし、どんなに自然界から学ぶ発想を取り入れたところで、近代的な文明発展の中で強固に訓練されてきた機械論的な見方や論理で捉えている限り、私たちは生命の深淵な営みから遠ざかっていってしまう(それどころか、時として生命をむしばむ「生命盗用」になりかねない)と本書は指摘します。

人と自然を二項対立的に切り離すのではなく、あらゆるものが相互につながりあう、動的な生命システムとして世界を感受し、絶え間なくめぐる生命の流れの中で今この瞬間を生き、さまざまな営みを展開していくこと。

そのためには、リーダー自身が、頭だけでなく、身体や感情、直感的な知性を含めた全体性を取り戻し、内なる生命性と深くつながった在り方へとシフトしていく必要があることを静かに、かつ力強く伝えています。

内と外の再統合

もう1つは「内と外の再統合」というテーマです。

昨今は日本でも、「リジェネレーション」や「ネイチャーポジティブ」という言葉を耳にする機会も増えていますが、1人ひとりの内なる自然や感受性を取り戻すことなしに、(自分たちから切り離された)外部の自然環境の話に終始してしまいやすい傾向があります。

それに対し、本書が提示するパラダイムでは、気候変動や生物多様性、食糧危機、構造的な社会経済格差など現代社会が抱える複雑なシステム課題は、自分とは切り離された「どこか外の世界」の話ではなく、私たち自身の「内面の在り方」と深く結びついていると捉えられます。

共著者のローラは、世界経済フォーラムのヤング・グローバル・リーダーズに選出され、2015年にパリで開催されたCOP21(国連気候変動枠組条約締約国会議)に関わるなどサステナビリティの専門家として第一線で活躍してきましたが、あるとき、事故で脳の外傷性損傷を負います。

本書でも語られる、そこからはじまる「終わりの見えない悪夢のような」日々──長く厳しい冬の時期──をゆっくりと受け入れ、内なる生命の躍動と静かに向き合っていく死と再生の過程を通じて、彼女自身のリジェネラティブ・リーダーとしての旅路が動き出していきます。外側のサステナビリティだけでなく、内なるサステナビリティを切り離さずに再統合していく旅路です。

リジェネレーションとは、地球生態系の再生であると同時に、私たち人間自身の再生でもあります。

とはいえ、現代の社会経済システムの中で、生命システム論のパラダイムや内なる生命感覚を日々の仕事や社会活動につなげていこうとする営みには、常に微細なバランス感覚が問われます。自然界や生命の営みへの身体的な実感や内なるつながりを取り戻さないまま、表層的な思考で外側のシステムだけを扱おうとすると、人類が集団として抱えているトラウマや分断はますます深まるばかりです。

かといって、内なる世界を大切にするがあまり閉じこもってしまうと、他者や社会システムとの接触領域(コンタクトゾーン)において生じる違和感やテンション(緊張構造)が生みだす創発的な余白(スペース)が失われてしまいます。

内なる導きに耳を澄ませていくと同時に、それを現実社会でかたちにしていくためには、内に閉じこもることなく外へもひらかれ、絶えずゆらぎ、決して居心地がいいだけではない動的な流れの中に身をおき、常に自らを生成しながら、異なる他者や世界と関わり続けていくほかありません。

本書で語られるリジェネラティブ・リーダーシップの世界観やエッセンスは、そうした能力を養っていくためのガイドとなるはずです。

現代に起こる地球規模での危機的な状況から目を背けるのでもなく、内に抱えた痛みや分断を加速させるのでもなく、内と外のつながりを取り戻しながら、本来誰もが持つ生き物としての感受性や全体性、取り巻く生命システムとの調和的な関わり方を回復させていくこと。

それは、本書の中で引用される未来学者ジョン・ネイスビッツの次の言葉のように、この地球で人が生きていくことの真の意味に気づき、未来世代へと希望をつないでいく営みに他なりません。

「21世紀最大の躍進(ブレイクスルー )は、テクノロジーによるものではなく、人間存在の意味が拡張されることによって起こるだろう」

日本における共鳴と実践の輪を広げていくために

本書と出会ってから5年。私は日本においてリジェネラティブ・リーダーシップを知ってもらうための活動を少しずつ展開してきました。アクティブ・ブック・ダイアローグ(ABD)という手法を使った原著の読書会、リジェネラティブ・リーダーシップの世界観を学ぶオンラインプログラムの開講、山梨や千葉、遠野、屋久島などの自然豊かなフィールドで身体感覚を深めながら、リジェネラティブ・リーダーシップを学ぶ体験型プログラムの開発・提供などを通じて、これまで延べ200名ほどの経営者やビジネスリーダー、興味・関心を寄せる企業・個人と学びを分かち合ってきました。嬉しいのは、そうした人たちから共感・共鳴の輪が広がり、それぞれの現場での多様な実践が生まれていることです。

目の前の売上を追い求めるあまり組織が疲弊し、何かを変えなければならないと感じていた某企業の経営者Wさんは、体験型の研修プログラムを通じて、リジェネラティブ・リーダーシップの概念を学び、森の中で1人きりの時間を過ごす中で自身の変化が起こっていったと言います。

「今でも印象に残っている光景は、森の中で見かけた1本の倒木です。研修初日の私は、その倒木を『役に立たなくなったもの』と認識していました。しかし、プログラムの中で森に何度か足を運ぶうちに、その崩れかけた倒木は土と一体となり、新しい命の芽を育んでいることに気づきました。

無意味なものは存在せず、すべてが循環している。その事実を理解したとき、私の目に映る景色はまったく違ったものになっていました。会社での振る舞いにも変化が生じ、自分自身のリーダーシップも少しずつ、より持続的で、自然と調和した形に変わっていきました」

また、米国ワシントンD.C.在住で、国際金融機関のプロジェクトリーダーを務めるIさんは、一時帰国時に私たちのプログラムに参加して、本書のエコシステミック・マッピングを実践しました。そこで自身を取り巻く組織のエコシステムとビジョンを再発見し、浮かびあがってきた今後のアクションプランを行動に移しはじめています。

他にも、リジェネレーションやネイチャーポジティブをテーマに新規事業起案チームを立ち上げたメーカーの事業開発担当者の方、自分の地域で環境再生や生物多様性回復の取り組みをスタートした自治体職員の方、家族やチームとの関係性に変化が起こりはじめた方など、業界や分野、法人/個人を問わず、少しずつ、でも確かにそれぞれのフィールドでの実践がはじまっています。

もちろん、従来の組織・社会システムの中で新たなパラダイムに根ざした萌芽を育み、実践するには、うまくいかないことや困難もつきものです。そんなときに、志を同じくし、試行錯誤を分かち合える仲間がいることは大きな勇気を与えてくれます。本書を読んで、何かを感じた方は、ぜひこうした実践者のコミュニティの仲間に加わってください。

本書の構成と読み方のガイド

本書の大まかな構成についても概観しておきます。

3部から構成されており、PART1は、分断と再統合をテーマに、今の時代にリジェネラティブ・リーダーシップが必要とされている背景を人類の歴史や時代洞察をもとに明らかにしていくパートです。

1章では、数万年かけて人類が歩んできた歴史をたどりながら、現代社会が抱えるさまざまな課題の根本に潜む分断──人と自然、男性性と女性性、右脳と左脳、内と外という4つの分断──の構造が明らかにされます。

2章では、複雑性の高まるビジネス環境における、従来の機械論的なビジネス観や組織観の限界と共に、急速に加速する地球規模での生態系の危機と私たち自身の内面の危機が相互につながりあっていることが指摘されます。

そして3章では、分断から再統合へ向かうための根本的なパラダイム変容──生命システム論に根ざしたリジェネラティブ・リーダーとしての意識の変容──の必要性が提示されます。

PART2では、リジェネラティブ・リーダーシップの具体的なモデルと構成要素が説明されます。著者たちは、経営やサステナビリティに関する長年の経験を通じて、新たな未来を切り拓くビジネスリーダーたちが、従来とは異なる性質や役割を担っていることを見出しました。

組織や事業を生命システムとして捉え、多様なステークホルダーや1人ひとりの生命の躍動を大切にする。そして、内なる感覚と深くつながりながら、外側への感度を高め、自然界の原理・原則に根ざしたシステムの変容を促していく。

そうした実践のよりどころとなるのが、生命の営みを支える7つの原則として定義されるロジック・オブ・ライフ(4章)と、実践体系を提示するリジェネラティブ・リーダーシップのDNAモデルです。

DNAモデルは、ライフ・ダイナミクスとリーダーシップ・ダイナミクスと呼ばれる二筋の異なる流れが織りなす二重らせん型のモデルで(5章)、その交わりの中に、生命(リビング)システムデザイン、生命(リビング)システムカルチャー、生命(リビング)システムビーイングという3つの実践領域が示され、それぞれの領域を構成する17の要素が紹介されていきます(6・7・8章)。

とりわけ、これからの時代のリーダーシップの要として、自身や組織を取り巻くシステムのツボ(レバレッジ・ポイント)を感受し、エネルギーの循環や活性化を促すことで、より活力溢れた生命の生態系を育んでいくエコシステミック・ファシリテーターとしての役割を提示した意義は特筆に値します(7章)。

それは、明確な答えやビジョンを示し、トップダウンで人々を動かしていく指導型のリーダーシップでもなければ、ボトムアップでメンバーの支援に徹する奉仕型のリーダーシップとも異なります。

セルフ・アウェアネス(自身の内で起こっていることへの自覚性)と、システミック・アウェアネス(取り巻く生命システムにおける流れや力学への自覚性)の双方を涵養(かんよう)していくことで、さまざまなステークホルダーとのつながりあいの中で、自ずと創発が起こっていくような環境条件と流れを調ととのえ、取り巻く生命システムそのものの変容を促していく営みです。

動植物や菌類などの無数の存在が複雑に絡まりあい、それぞれの生命活動を営むことで、多様性溢れる森や豊かな水の循環を育んでいるように、絶え間なく相互に影響し合う個と全体の動的なバランスの中で、生命システムとしての組織や集団が本来持つポテンシャルを解き放つことを指向しています。

最後のPART3は、実践編です。リジェネラティブ・リーダーシップのモデルや考え方を、個人レベル・組織レベルで実践・応用していくためのツールやエクササイズが紹介されています。

組織やチームで活用できる診断ツールや取り巻く生態系システムの状態を可視化するワーク(9章)、リジェネラティブ・リーダーシップの旅路に踏みだすための質問集(第10章)、個人・組織それぞれのレベルで取り入れることのできる具体的なツール群(第11章)など、従来のパラダイムや既存の仕組みとバランスをとりながら、リジェネラティブなパラダイムへと移行・変容していくためのさまざまなガイドが示されています。

読者はそれぞれの状況に合わせて、リジェネラティブ・リーダーシップの旅路へと踏みだすことができるでしょう。

読み方として、1章から順に読みすすめていくことをおすすめはしますが、もし端的にリジェネラティブ・リーダーシップの世界観や中身を知りたいという方は、3章やPART2(4章)から読みはじめてみてもいいでしょう。そこからもう少し背景を深く理解するために冒頭に戻ってもいいですし、自分の理解や状態と合わせてPART3の実践編へと進んでもいいでしょう。

本書は、ビジネスの実践事例に加えて、U理論や成人発達理論、インテグラル理論、脳神経科学、生物学、バイオミミクリー、複雑系科学、量子論といった幅広い研究分野の科学的知見、さらには仏教や道教などの東洋哲学思想、先住民の知恵などを多面的に包摂しています。

中には馴染みのない専門用語や、自分が前提としている枠組みや世界観とは異なる視点が出てくることもあるかもしれません。

そんなときは、理解の助けとして訳註(原則初出のみに記載しています)や巻末の用語集も参考にしてみてください。難解だと捉えられがちな本書ではありますが、私は読書会に参加してくれたある高校生の言葉をいつも思いだします。

「本書の内容をすべて理解できたかはわからない。でも、自分の内にある大切な何かと共鳴するのを確かに感じました。そこから自分にとってのリジェネラティブ・リーダーシップの実践をはじめていきたいです」

本書は、外側から新たな知識を習得するという以上に、すでに自分たちの内にある大切な感覚や世界とのつながり方を思いださせてくれる本です。特別な誰かのためのものではなく、誰もが持っている本来の感性や能力を取り戻し、1人ひとりが生き方を自ら導いていくためのリーダーシップなのです。

そして、本書の翻訳出版の目的は、リジェネラティブ・リーダーシップの考え方を日本で広げていくだけでなく、前述したような日本の精神性や気候風土と掛け合わせることで、さらに深化させ、根を張っていくことにあります。

近現代の産業文明の中で急速に失われつつあるそうした知恵や文化を受け継ぎながら、東洋と西洋の叡智を融合させた多元的な物語の一端を世界に届けていく役割が、日本に生きる私たちにはあるはずです。

また、たとえば1章で扱われる分断の旅路の歴史観は、人類共通の課題を投げかけてはいますが、当然ながら著者たちの拠点である西洋の見方が強い傾向にあります。

本書の出版をきっかけに、読者の皆さんと共に、日本や東洋において我々の祖先が歩んできた旅路を読み解き、国内でもすでに起こりはじめているリジェネレーションのうねりと協働しながら、各地の気候風土に根ざしたリジェネラティブ・リーダーシップを探究・実践していけたら嬉しいです。

本書が、リジェネラティブな実践により多くの人をいざない、未来の世代に希望をつなぐきっかけになることを願っています。

(注)ウェブ掲載にあたり、可読性向上のため、改行を加えています。

【書籍紹介】

『リジェネラティブ・リーダーシップ──「再生と創発」を促し、生命力にあふれる人と組織のDNA』

ローラ・ストーム、ジャイルズ・ハッチンズ(著)、小林泰紘(訳)

分断の物語をつながりへと書き換えるための重要な智慧

──山田博(株式会社森へ 創業者)

新しいリーダーが「ゆりかごからゆりかごへ」を創る時代の到来だ

──石坂典子(石坂産業株式会社 代表取締役)

人も自然も犠牲にしない、ビジネスと組織をどう実現するか?

「機械」から「生命システム」へ──

エコシステム全体の繁栄を目指す新パラダイムのリーダーが世界中で出現している。 幅広い事例と学術的知見を統合して生まれた、今最も注目を集める「リジェネレーション」の実践書。

「人と自然」「内と外」「男性性と女性性」の分離をつなぎ直し、生命システムを育む リジェネラティブ・リーダーシップのDNAモデル(デザイン×カルチャー×ビーイング)の指南書。

◆目次

PART1 瓦解(ブレイクダウン)と打開(ブレイクスルー)

1 危機の根源をさかのぼる

2 瓦解(ブレイクダウン)と打開(ブレイクスルー)のあわいで

3 新たなリーダーシップの夜明け

PART2 リジェネラティブ・リーダーシップのDNA

4 生命の論理に根ざした新たなリーダーシップ

5 リジェネラティブ・リーダーシップを支える2つのダイナミクス

6 生命システムデザイン

7 生命システムカルチャー

8 生命システムビーイング

PART3 実践編──真価が問われるとき

9 リジェネラティブ・リーダーシップの実践

10 よくある質問集

11 道具箱

【著者】

共著者について

リーダーシップや組織において真にリジェネラティブな変容を促進する、という共通の情熱と目的を実現するために本書を共同執筆。 企業、公的機関、スタートアップ、非営利団体、政治のリーダーたちと協働してきた長年の知見から、新たなリーダーシップのフレームワーク「リジェネラティブ・リーダーシップのDNAモデル」を開発。 2018年に、あらゆる分野のリーダーたちにリジェネラティブなデザインや組織、リーダーシップ、生き方を教育するための共同体「リジェネレーターズ」を設立し、リジェネラティブ・リーダーシップの世界観と哲学を伝えるエグゼクティブ・コーチング、リトリート、セミナー、ワークショップ等を展開している。 本書とリジェネラティブ・リーダーシップのDNAモデルが、すでに立ち現れはじめているリジェネレーションの時代変化への触媒(ルビ:カタリスト)となることを心から願っている。

原書の公式ホームページ www.regenerativeleadership.co

リジェネレーターズ www.regenerators.co

ローラ・ストーム Laura Storm

サステナビリティとリーダーシップの専門家であり、国際的な活動家。リジェネレーターズ共同設立者。多くのグローバル企業のアドバイザーを務め、さまざまなリーダーたちとパーパスやインパクトを重視する組織のムーブメントを展開している。2011年に持続可能な解決策のコラボレーションを促進するサステニアを創業。4000以上の解決策のデータベース構築、先進的な書籍出版、独自のネットワーク構築などの活動を通じて1億5000万人以上にリーチするグローバルブランドに発展した。 サステナビリティ専門メディアGreen Biz「ワールドチェンジャー」、世界経済フォーラム「ヤング・グローバル・リーダー」に選出。コペンハーゲン・ビジネススクールにて政治コミュニケーションとリーダーシップの修士号を取得。

www.laura-storm.com

ジャイルズ・ハッチンズ Giles Hutchins

組織とリーダーシップの意識変容を支援するアドバイザー。リジェネレーターズ共同設立者。個人や組織、システムのエネルギーを高め、よりアジャイルになるための発達指向型アプローチを専門とする。KPMGでグローバル企業向けの経営コンサルタントおよび執行部門の責任者を務め、全世界で10万人以上の従業員を抱えるテクノロジー企業アトス社のグローバル・サステナビリティ・ディレクターを経て独立。フューチャー・フィット・リーダーシップ・アカデミー会長。バイオミミクリー・フォー・クリエイティブ・イノベーション共同設立者。英国ロンドン近郊にある60エーカー(約24ヘクタール)の天然林の中でリーダーシップ・イマージョン・センターを運営している。著書に、本書の続編といえるLeading by Nature、Nature Worksや、新しいリーダーシップや組織の在り方を説くThe Nature of Business、The Illusion of Separation、Future Fitなどがある。

www.gileshutchins.com

www.ffla.co

www.leadershipimmersions.com

【翻訳】

小林泰紘 Yasuhiro Kobayashi

一般社団法人Regenerative Leadership Japan 代表理事 一般社団法人Ecological Memes 代表理事/発起人

エコシステミック・カタリスト/リジェネラティブ・ファシリテーター

人と自然の関係を問い直し、人が他の生命や地球環境と共に繁栄していく未来(リジェネレーション)に向けた探究・実践を行う共異体 Ecological Memesを2020年に設立。インドやケニアなど世界 28ヶ国を旅した後、社会起業家支援、さまざまな業界で個人の内なる感覚を起点とした事業創造や組織変革の支援に従事したのち、独立。現在は、主に循環・再生型社会の実現に向けた事業創造や組織変容、リーダーシップ醸成などを支援・媒介するフリーランスのカタリスト・共創ファシリテーターとして活動。2024年12月にRegenerative Leadership Japanを設立し、リジェネラティブ・リーダーシップを日本に伝え、実践・深化させるため、講演・アドバイザリー活動や経営支援、リーダーシッププログラム等を展開している。本書の続編にあたるLeading by Nature(ジャイルズ・ハッチンズ著)も翻訳中。 座右の銘は行雲流水。一児の父。趣味が高じて通訳案内士や漢方・薬膳の資格を持つ。 環境再生型コミュニティ農園「かすかべ農園」園主。

Instagram @yasu_em

Twitter @yasu_cs

https://lit.link/yasuhirokobayashi